表面筋電図の計測と解析 (3)筋電図による量的因子の解析

(3)筋電図による量的因子の解析

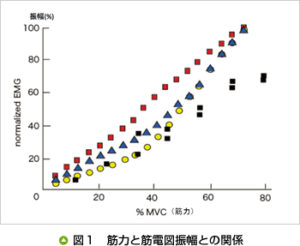

振幅の大きさを扱う量的因子の解析は、表面筋電図で最も良く使用される解析項目です。以前にも述べましたが、振幅が大きくなるということは発生している活動電位の数が多いということ、すなわち、収縮している筋線維数が多いということを示します。筋線維の太さや数に変化がない場合、筋力がたくさん出ているといっても良いこととなります(図1)。

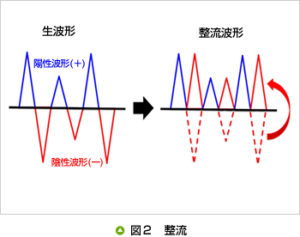

筋電図波形は、ゼロ(0、ベースライン)を境に陽性波形(+)と陰性波形(-)で構成されています。このまま振幅を計算すると“ほぼゼロ(0)”となりますので、整流もしくは二乗平均平方根(Root Mean Square、RMS)処理を定量化の先に行います。

整流は陰性波形を上に反転し陽性波形にします(図2)。RMSは、振幅を二乗した値の平均値の平方根ですが、どの幅(時間)で平均するのかにより波形のスムーズさ(平滑さ)が変化します(図3)。通常、50msecか100msec程度が用いられているようです。

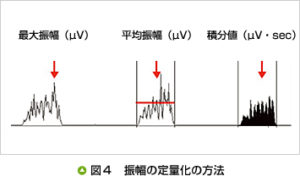

整流やRMSで処理した後、図4に示す3つの方法で定量化します。最も多く用いられる方法は平均振幅か積分値です。平均振幅はある区間の振幅を平均します。積分値は区間の面積を求めます。積分値を比較する場合、解析に用いる時間は同じでなければいけません。最大振幅は、振幅の最も大きい所を見つけるための方法です。ただし、筋電図は筋力の大小にかかわらず、大きな振幅を持つ波形と小さな振幅の波形の繰り返しで構成されていますので、どのポイント(振幅値)を採用するかについて決めかねることも多くなります。通常、ある期間(区間)の平均振幅を持って最大活動と評価することが多いと思います。

![]()

図5は、外側広筋と半腱様筋の筋電図を整流処理した波形です。筋電図の始まりから終わりまでの全区間(全範囲)を平均振幅で見てみると、外側広筋304μV、半腱様筋328μVとほぼ同様な活動量であることがわかります。この波形を前半・中間・後半に3分割し、それぞれの区間の平均振幅を求めると、外側広筋で256μV、404μV、243μVとなり、中間での振幅が大きく、前半と後半はほぼ同じ活動であることが理解できます。一方、半腱様筋では475μV、293μV、216μVとなり前半が最も振幅が大きく、順に活動が低下していきます。

このように全体の筋活動や区間別の筋活動を求めることができますので、知りたい情報に合わせて選択します。解析区間の決定は任意の時間や筋電図以外の生体情報、たとえば関節角度、筋力、圧、相(立脚相と遊脚相、伸展相や屈曲相など)などにより区切ることが解析を行いやすくします。

![]()

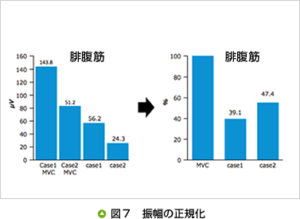

筋力を評価する際、身体の大きさが影響するため体重で割ることで個体差を減ずる正規化(標準化)を行います、筋電図も同様に正規化が必要となります。特に被験者間の比較や被験筋が異なる場合です(図6)。健常者の解析は、最大筋力発揮時(徒手筋力検査の方法、等尺性収縮で計測することが多い)の振幅で割ることにより正規化を行います(%MVC=%Maximum Voluntary Contraction)。

Case1とCase2の被験者データを図7に示します。Case1は、タスク(歩行やスクワットなど解析したい動作)時の平均振幅が56.2μV、case2は24.3μVでした。一見、case1のタスク時における振幅が高く、筋活動が大きいように見えます。次いで最大筋力発揮時の平均振幅を計測すると、case1が143.8μV、case2が51.2μVでした。%MVCを計算するとcase1が39.1%、case2が47.4%となり、case2の方で%MVCが高く、より筋活動が高値で努力を要していることがわかります。

また、疾患により筋萎縮、筋力低下や疼痛などの障害がある場合は、正常な最大筋力を計測することができず、%MVCを求めることが困難となります。このような場合の正規化は、健側との比率、治療介入前後や装具装着前後で比率を求めるなど工夫が必要となります。

歩行や立ち上がりなど時間のコントロールが不可能な動作に対しては、時間の正規化を行います。つまり歩行周期などの一定の相を100%として時間を一致させる方法です。

図8は3例のcaseによる歩行解析です。1歩行周期は、緑0.8sec、青1.3sec、橙1.0secと異なり、そのまま筋電図を見てもよくわかりません。そこで1歩行周期時間を100%として時間の正規化すると、緑と青のcaseはほぼ同じような振幅を示していますが、橙のcaseは歩行周期を通して振幅が高く、特に中盤の筋活動の違いが良くわかります。